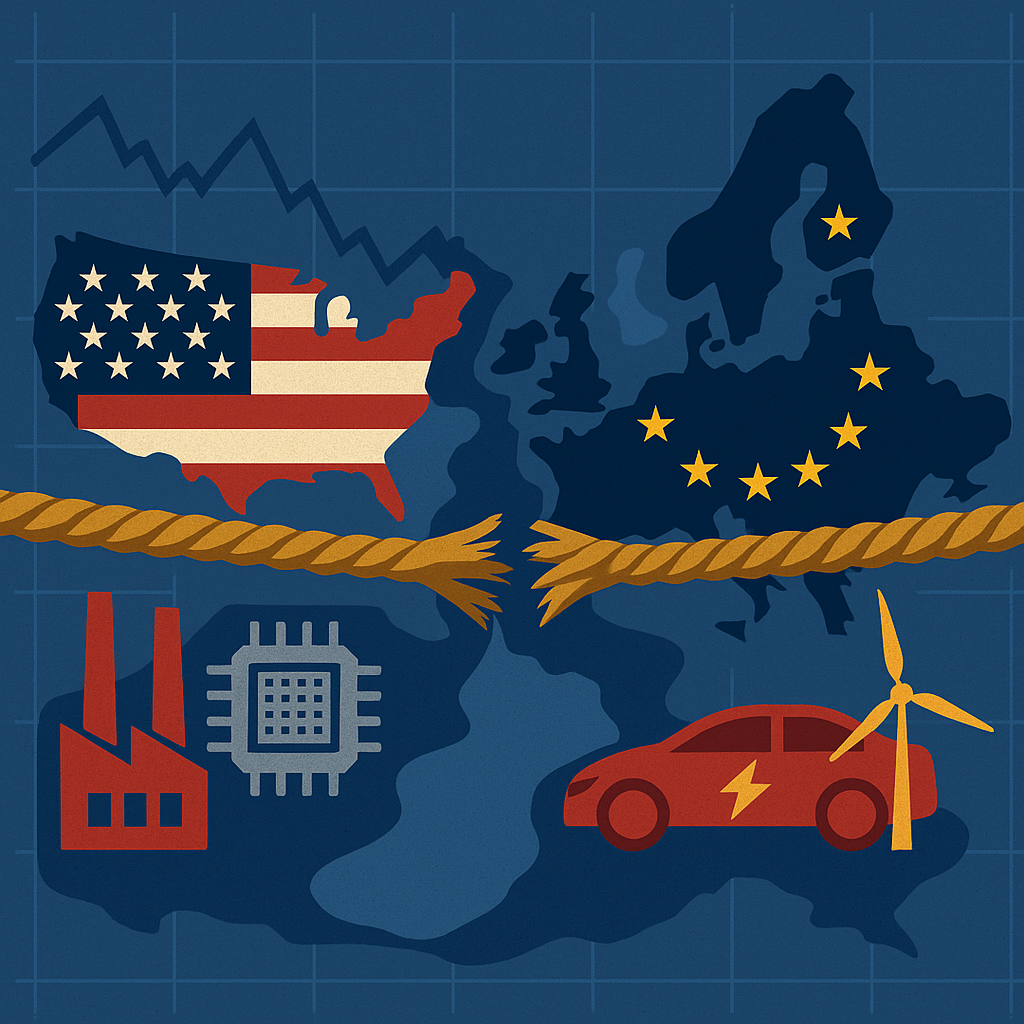

A confiança entre Estados Unidos e Europa se desfaz mais depressa quando o dinheiro entra na sala. Interesses econômicos divergentes — subsídios, energia, cadeias de suprimento, tecnologia, sanções e mercados finais — empurram Washington e capitais europeias para posições que mudam ao sabor de preços, eleições e lobbies industriais. O resultado é uma política mais instável nos dois lados do Atlântico: governos oscilam entre o discurso de “valores” e a prática de proteger empregos, fábricas e receitas fiscais, corroendo a previsibilidade que, por décadas, sustentou a parceria.

O exemplo mais didático vem da corrida industrial por semicondutores, baterias e energia limpa. Quando os Estados Unidos ampliaram subsídios maciços para produção doméstica, empresas europeias fizeram fila para atravessar o Atlântico. Não foi só uma questão tecnológica: foi a matemática do capex. Fábricas de carros elétricos e componentes migraram porque o pacote de incentivos reduzia radicalmente o custo de investimento. Em Bruxelas, a reação oscilou entre indignação e pragmatismo. Países defenderam, ao mesmo tempo, exceções regulatórias para segurar empresas e novos subsídios nacionais, criando competição intraeuropeia. A política externa, por sua vez, ajustou o tom para evitar atritos comerciais com Washington, mas sem abrir mão de exigir “equivalência” de tratamento — um equilíbrio difícil que variou conforme a pressão doméstica de cada setor.

A energia é outro fio condutor que embaralha posições. A partir de 2022, a Europa se tornou grande compradora de gás natural liquefeito americano, a preços que explodiram a conta de luz industrial e remodelaram a geografia de competitividade na siderurgia, química e vidro. Em conversas bilaterais, ministros europeus passaram a defender com mais ênfase o acesso previsível a contratos de longo prazo e a redução de volatilidade, enquanto Washington priorizou a expansão de exportações e a licença ambiental de terminais. Houve aqui uma contradição política: ao mesmo tempo em que europeus pediam firmeza contra adversários estratégicos, demandavam aos EUA condições comerciais que os mantivessem competitivos — um pedido que, para produtores e reguladores americanos, soava como ingerência sobre seu próprio debate energético.

A tecnologia e os dados adicionam outra camada de fricção. Multas bilionárias a grandes plataformas americanas por violações concorrenciais e de privacidade viraram rotina na União Europeia. Ao mesmo tempo, capitais europeias querem acesso completo às nuvens e chips de ponta made in USA para impulsionar suas agendas de digitalização e defesa. O resultado é um zigue-zague: regulações mais duras para “abrandar” o poder de mercado das gigantes, seguidas de negociações aceleradas para garantir interoperabilidade, transferência de dados e fornecimento crítico para programas de inteligência artificial e cibersegurança. Quando um lado aperta, o outro ameaça retaliar em compras governamentais; quando o fornecimento aperta, a retórica desinflama. A política muda conforme o ciclo de produto e a urgência tecnológica.

A disputa por mercados na China amplia a instabilidade. Fabricantes europeus — especialmente do setor automotivo e de bens de capital — dependem de vendas no mercado chinês para sustentar margens e escala de P&D. Para Washington, conter transferências tecnológicas e reduzir dependências estratégicas é prioridade. Em Berlim, Paris e Roma, a palavra de ordem passou a ser “reduzir riscos”, não “desacoplar”. Na prática, isso rende um vaivém de medidas: restrições à exportação de equipamentos extremos de litografia coexistem com missões comerciais para preservar contratos; investigação sobre subsídios de veículos elétricos chineses anda junto com negociações para evitar uma guerra tarifária total que machucaria fornecedores europeus de autopeças. A cada novo pacote de controles americanos, governos europeus calculam impactos em campeões nacionais e ajustam o discurso — e, do outro lado, quando a Europa fala em taxar importações asiáticas, os EUA avaliam se a medida ajuda sua estratégia ou apenas redistribui mercado em prejuízo de sua própria indústria.

O caso da empresa europeia que domina equipamentos críticos para fabricar chips ilustra o dilema. Sob pressão para restringir vendas a clientes asiáticos específicos, governos europeus aceitaram limites técnicos, mas tentaram manter aberturas onde julgaram não haver “uso militar sensível”. Esse desenho híbrido foi suficiente para irritar falcões em Washington e, simultaneamente, para desagradar setores europeus que temiam perder participação para concorrentes asiáticos em mercados menos sensíveis. O arranjo muda com frequência, conforme sete variáveis: backlog de pedidos, prazos de entrega, evolução de nós tecnológicos, sinais de desaceleração global, postura de Pequim, capacidade de retaliação e a agenda eleitoral de cada país.

Na esfera de defesa, o dinheiro reorganiza prioridades. As compras militares de países europeus cresceram, mas o grosso dos sistemas de ponta segue vindo de fabricantes americanos. Cada contrato desse tamanho movimenta empregos, cadeias de suprimento e incentivos políticos. Assim, a defesa coletiva vira também disputa comercial: quem compra de quem e com que offsets. Projetos europeus de autonomia tecnológica — jatos, tanques, mísseis, sistemas antiaéreos — avançam, mas frequentemente trombam com o desejo de rapidez e interoperabilidade garantida via fornecedores dos EUA. A indecisão entre fortalecer a base industrial europeia e garantir entrega rápida gera atrasos, revisões e, portanto, política errática.

O histórico de tarifas em aço e alumínio é um lembrete de como a economia pauta o tom diplomático. Medidas impostas de forma unilateral dispararam contra-medidas e uma longa negociação sobre “clubes verdes” e cotas. Não se trata só de comércio: regiões inteiras, tanto no cinturão industrial americano quanto em vales metalúrgicos europeus, conectam seu destino político a esses fluxos. Quando os preços ou margens apertam, o discurso contra “práticas desleais” ou “dumping” volta com força, mesmo que, na véspera, ambos os lados defendessem cadeias abertas para amortecer choques de oferta.

O fracasso do grande acordo transatlântico de livre-comércio, por sua vez, mostrou como a política doméstica captura a economia. A promessa de padronizar regras e integrar mercados esbarrou em três frentes: proteção a agricultores e denominadores de origem, cláusulas de arbitragem que inquietavam parlamentares europeus e receios trabalhistas nos EUA. Vencida a janela política, o tema virou palavra tóxica em campanhas, e hoje qualquer tentativa de retomada vira alvo de opositores que falam com o ouvido de setores específicos. O alinhamento transatlântico em “valores” não supera, sozinho, a aritmética eleitoral de produtores e sindicatos.

A África entra nessa equação como palco de disputa por minerais críticos — cobalto, níquel, lítio, grafite e terras raras — sem os quais a transição energética não anda. Empresas americanas e europeias buscam contratos e parcerias em países como república democrática do congo, Namíbia e Zâmbia. Quando surgem golpes, mudanças regulatórias ou renegociações, as capitais ocidentais modulam o discurso entre “governança” e “pragmatismo”, a depender de quem controla a mina e de quem assina o contrato de fornecimento. A instabilidade política local reverbera em agendas climáticas e industriais em Washington e Bruxelas; a cada interrupção, multiplicam-se os pedidos por estoques estratégicos e acordos diretos com governos — e a política externa oscila entre a defesa de padrões ambientais e sociais e a urgência de segurar cadeias.

O Oriente Médio continua sendo o barômetro energético e comercial. A necessidade europeia de fertilizantes, petroquímicos e petróleo leve ajusta a retórica sobre sanções e mediações, enquanto os Estados Unidos equilibram sua indústria doméstica, alianças regionais e competição de exportações. Quando os preços sobem, cresce a tolerância a acordos difíceis; quando caem, as capitais retomam a linguagem de condicionantes e direitos. O pêndulo econômico dita quem é “parceiro indispensável” em cada mês, e isso altera prioridades de votação em organismos internacionais e agendas de viagens de alto nível.

Ampliando o foco, é possível ver como ciclos de juros e inflação moldam os humores transatlânticos. Com aperto monetário, o custo de capital sobe e pressiona investimentos intensivos em energia na Europa, que se tornam menos competitivos frente aos EUA com gás mais barato e incentivos fiscais. Em resposta, ressurgem políticas europeias de crédito direcionado e relaxamento de regras de ajuda estatal — medidas que, inevitavelmente, suscitam queixas fabricantes americanos de que se está “distorcendo o jogo”. Quando o ciclo vira e a liquidez retorna, o apetite por coordenação aumenta, porque a disputa por capital fica menos feroz. A política externa acompanha: em tempos duros, vocabulário de “autonomia”; em tempos frouxos, linguagem de “cooperação”.

As finanças também contam. Sede de mercados de capitais profundos, os Estados Unidos atraem listagens de empresas europeias em busca de múltiplos mais altos e base de investidores mais ampla. Cada migração de IPO vira munição para debates sobre competitividade regulatória e fiscal na Europa. O reflexo político é duplo: de um lado, pressão para harmonizar regras prudenciais com os EUA e, de outro, demanda por particularidades “soberanas” que protejam mercados e bancos locais. Enquanto isso, gestores americanos e europeus disputam o mesmo pool de ativos “verdes”, e cada regulação de taxonomia muda fluxos de bilhões, com impacto direto em projetos de energia e infraestrutura — e, portanto, em como cada governo negocia compromissos climáticos.

Mesmo em temas de segurança, o caixa tem a última palavra. Ao discutir apoio militar a aliados em conflito, congressistas e parlamentares olham antes de tudo para a indústria e o emprego em seus distritos. Reposição de estoques, contratos de munição, manutenção de sistemas, tudo isso define a cadência da ajuda e a disposição para prolongá-la. Na Europa, ministérios da Fazenda calibram cada pacote à luz de limites fiscais e do humor do contribuinte. Em Washington, comissões orçamentárias modulam prazos e volumes. A política externa vira contabilidade, e as posições públicas mudam conforme a linha de produção consegue — ou não — entregar.

No pano de fundo está a reconfiguração das cadeias de suprimento. A pandemia mostrou que redundância custa caro, mas interrupções custam mais. A tentação do “produzir em casa” colide com a realidade de preços e escala. Quando um governo anuncia incentivos para relocalizar componentes estratégicos, o outro reage com seu próprio pacote para não perder plantas. As duas margens juram coordenação, mas, na prática, correm em paralelo, e a cada novo investimento a diplomacia precisa explicar por que aquele subsídio “é diferente dos ruins”.

Tudo somado, a instabilidade política transatlântica não é apenas fruto de temperamentos presidenciais ou de divergências filosóficas. É o reflexo de uma reorganização profunda da economia real: quem fornece energia, quem fabrica tecnologias críticas, quem dita padrões digitais, quem financia a transição climática e quem vende para os maiores mercados asiáticos. Enquanto essa reengenharia estiver em curso — e ela levará anos —, Washington e Europa continuarão a alternar cooperação e confronto, cada um tentando proteger sua base industrial, seus trabalhadores e sua segurança energética. No curto prazo, a consequência é previsível: políticas que mudam de direção com rapidez, anúncios que contradizem os de ontem e alianças que precisam ser renegociadas a cada trimestre de resultados.

Pós-Doutor em Competitividade Territorial e Indústrias Criativas, pelo Dinâmia – Centro de Estudos da Mudança Socioeconómica, do Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa (ISCTE, Lisboa, Portugal). Doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (2007). É Diretor Executivo do Mapa Mundi. ORCID https://orcid.org/0000-0003-1484-395X