Introdução: o erro de atribuir à personalidade o peso da história

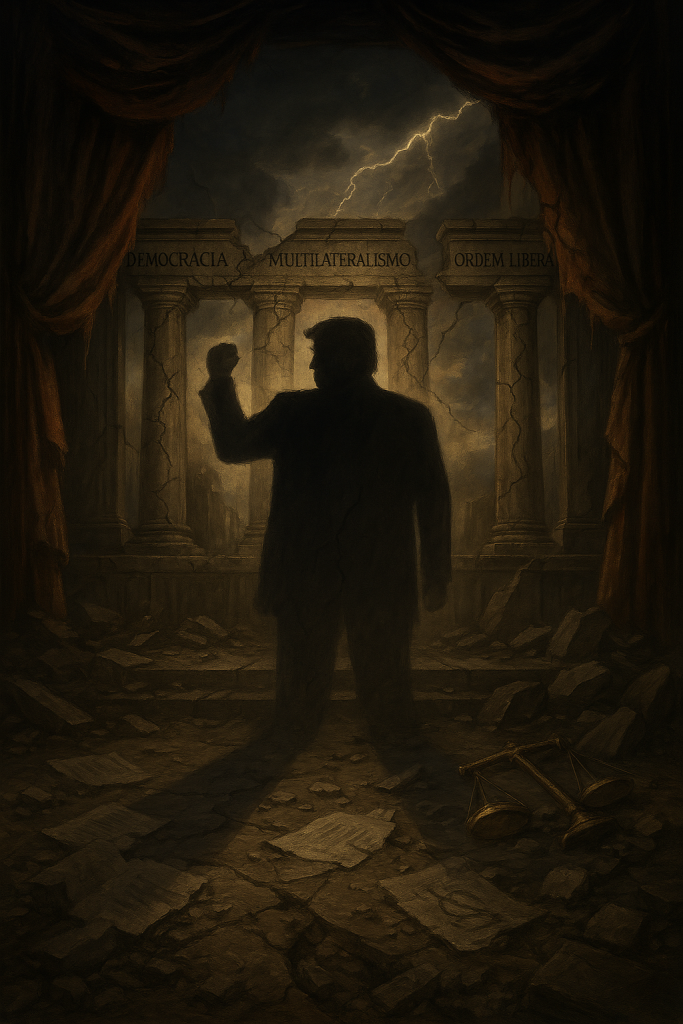

Donald Trump costuma ser apresentado como o grande arquiteto da ruptura com a ordem liberal internacional. Para seus detratores, ele é o responsável por desmontar décadas de cooperação multilateral, esvaziar instituições centrais do sistema global e fomentar uma onda de populismo autoritário que se espalhou pelo mundo. Para seus apoiadores, ele teria sido o único capaz de enfrentar o establishment, desafiar a hipocrisia globalista e recolocar os Estados Unidos no centro de seus próprios interesses. Em ambos os discursos, Trump aparece como protagonista absoluto da história recente — um agente transformador, alguém que teria, por força própria, alterado os rumos da política mundial.

Mas essa leitura é historicamente míope. Ela atribui à figura de Trump uma centralidade que ignora o contexto estrutural em que sua ascensão se deu. Como propõe o analista Pierre Drouot-Durocelli, há uma diferença fundamental entre os grandes condutores da história — os chamados homens de Estado — e aqueles que apenas encarnam as “forças profundas” que já estavam em movimento. Um verdadeiro estadista não é apenas o produto de seu tempo, mas alguém que, ao interpretar os vetores subterrâneos da sociedade, é capaz de organizá-los em um projeto político duradouro. Já o político que apenas responde aos impulsos do momento atua mais como amplificador do colapso do que como arquiteto de algo novo.

Trump pertence à segunda categoria. Ele é, acima de tudo, um sintoma. Sua eleição, seu governo e seu impacto no debate público mundial não podem ser compreendidos como um raio em céu azul, mas como o ponto de inflexão de um processo de longa maturação: a crise interna das democracias liberais, a desilusão com a globalização, o enfraquecimento das instituições multilaterais e a fragmentação do consenso normativo que sustentava a ordem liberal desde o pós-guerra. Trump não criou essa tempestade — ele emergiu dela.

Este artigo propõe uma leitura histórica e analítica de Trump a partir dessa chave interpretativa: a de que ele é o produto visível de forças históricas invisíveis. Sua atuação revela mais sobre as fragilidades do mundo contemporâneo do que sobre sua própria capacidade política. Trump, em última instância, é um homem perfeitamente adaptado ao colapso — e é justamente por isso que sua figura se tornou tão influente num cenário de desintegração e incerteza. Ao explorar essa perspectiva, pretendemos iluminar não apenas o que ele representa, mas, sobretudo, o que sua popularidade nos diz sobre a fase histórica que atravessamos.

As forças profundas que moldaram o terreno para Trump

Muito antes da candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, a paisagem política, econômica e cultural do Ocidente — e em especial da sociedade americana — já estava marcada por tensões profundas e mudanças estruturais. Essas transformações não foram provocadas por ele, mas serviram de base para sua emergência como figura política viável. São essas forças subterrâneas que, na análise de Drouot-Durocelli, definem os contornos do que é possível no cenário histórico, abrindo espaço para determinados tipos de liderança e fechando portas para outras. Trump não teria sido eleito em 1992 ou mesmo em 2004. Mas em 2016, sua ascensão tornou-se não apenas possível — tornou-se sintomática.

A primeira dessas forças é o desencanto com a democracia liberal. Desde os anos 1990, mas especialmente após a crise financeira de 2008, as promessas centrais do liberalismo político — liberdade, progresso, mobilidade social — começaram a ser percebidas como privilégio de poucos. O colapso do sistema bancário global, seguido de pacotes bilionários de resgate a instituições financeiras, contrastou com a precarização do trabalho, o endividamento das famílias e a estagnação salarial de vastos setores da população. Nos Estados Unidos, esse processo corroeu a confiança nas elites políticas e econômicas, fortalecendo a percepção de que o sistema estava “manipulado” contra o cidadão comum. A política tradicional passou a ser vista com ceticismo, quando não com desprezo.

Em paralelo, ocorreu a desindustrialização de regiões inteiras, como o chamado Rust Belt americano. Cidades que antes prosperavam com a indústria automobilística, siderúrgica ou têxtil passaram a acumular desemprego, abandono urbano e tensões raciais. O discurso de que a globalização traria prosperidade compartilhada foi sendo desmentido pela realidade cotidiana de milhões de pessoas. Nesse vácuo, emergiu a figura do outsider: alguém que não se apresentava como parte da engrenagem partidária, mas como seu exato oposto.

Outro vetor decisivo foi o retorno do nacionalismo cultural e identitário. A partir da década de 2010, cresceu a ansiedade social diante da diversidade étnica, religiosa e de gênero que se expandia no espaço público. Nos Estados Unidos, as mudanças demográficas indicavam a perda do status majoritário da população branca anglo-saxã, alimentando o medo da substituição e da perda de identidade. A eleição de Barack Obama, embora histórica, foi vivida por muitos setores conservadores como uma ameaça simbólica — uma inversão do imaginário tradicional de poder. Trump captou com precisão esse sentimento, convertendo-o em slogans e políticas que prometiam “retomar” uma grandeza perdida.

Além disso, havia a crise da autoridade internacional, refletida no esvaziamento das instituições multilaterais e no declínio do prestígio dos Estados Unidos como “líder do mundo livre”. A política externa americana nos anos Bush e Obama — marcada por guerras controversas, intervenções fracassadas e contradições morais — desgastou o ideal internacionalista. Ao prometer retirar os EUA de “guerras sem fim” e colocar os interesses nacionais acima de alianças globais, Trump deu voz a um cansaço difuso, mas profundo, com o papel imperial da América.

Somam-se a isso a radicalização da mídia, o surgimento das redes sociais como espaço privilegiado de mobilização política e a multiplicação das teorias conspiratórias como forma de compreensão da realidade. Essas dinâmicas criaram o ambiente perfeito para a ascensão de uma figura como Trump: alguém que rejeita a mediação institucional, que se comunica diretamente com sua base e que transforma o ressentimento em identidade política.

Essas são as forças profundas. Elas não surgiram com Trump — mas sem elas, Trump seria impensável. Sua eleição, nesse sentido, não foi um desvio da história, mas sua continuação lógica. Ele não precisou convencer a maioria da população de que o sistema estava quebrado — bastou-lhe reafirmar, com brutalidade e teatralidade, o que muitos já sentiam, mas ainda não haviam ouvido em voz alta desde os palanques do poder.

Trump como figura-sintoma

O que distingue Donald Trump de líderes tradicionais não é apenas seu estilo provocador ou sua retórica incendiária, mas o fato de que ele não se propõe a ser um mediador entre os impulsos da sociedade e um projeto de futuro — ele é, deliberadamente, a encarnação desses impulsos. Trump não age para conter o colapso, nem para conduzi-lo em uma direção construtiva. Ele o personifica, amplifica e, em certa medida, o estetiza. É essa sua força simbólica: ser menos um sujeito da história e mais uma vitrine viva do colapso da ordem liberal.

Na prática, isso se traduz em uma política marcada pelo estilo performático, pelo desprezo às normas institucionais e pela transformação da administração pública em um espetáculo de confronto. Desde o início de sua campanha, Trump recusou a lógica do consenso, do diálogo e da civilidade política. Sua linguagem é binária, agressiva, pautada na humilhação de adversários e na reafirmação constante de sua base identitária. Ele não busca convencer os que estão fora de sua bolha de apoio — apenas reafirmar os que estão dentro. Isso é possível porque sua função histórica não é construir uma nova maioria social, mas dar forma política à fragmentação já existente.

Ao assumir uma postura antiglobalista e anti-institucional, Trump não introduz uma ruptura original, mas traduz em linguagem política o cansaço coletivo com a ordem estabelecida. Sua retórica contra imigrantes, organizações internacionais, acordos multilaterais e valores progressistas não é um desvio ocasional, mas a expressão de um mal-estar profundo com a ideia de que o mundo deve ser governado por normas universais e instituições supranacionais. Ele transforma esse desconforto em capital político, promovendo o fechamento, o isolacionismo e a desconfiança como virtudes.

No plano internacional, sua política de “America First” sintetiza essa lógica. Trump desfez acordos internacionais, atacou aliados históricos, elogiou autocratas e relativizou os compromissos dos Estados Unidos com a democracia como valor universal. Não por cálculo geopolítico sofisticado, mas porque esse comportamento ressoava com uma base eleitora que já não se via como beneficiária da globalização liberal. A retirada dos EUA de pactos ambientais, da OMS e de outros fóruns multilaterais foi apresentada não como uma falha, mas como um ato de soberania. Trump, nesse sentido, legitimou o que antes era dito apenas à margem: que os Estados Unidos não devem mais sustentar a ordem mundial — e, talvez, que essa ordem nem mereça ser sustentada.

Do ponto de vista simbólico, Trump é um anti-estadista por excelência. Enquanto os estadistas do pós-guerra buscavam conter as forças centrífugas da história — a guerra, o ressentimento, o populismo — e organizá-las em instituições duráveis, Trump opera no sentido oposto: ele desinstitucionaliza o poder, descredibiliza as mediações e investe na política direta das paixões. Seu apelo não está na proposta de um mundo novo, mas na promessa de devolver um mundo perdido, mesmo que esse mundo jamais tenha existido como ele descreve. Sua liderança não oferece direção, mas reforço. Não indica um caminho, mas ecoa um grito.

Por isso, compreendê-lo como sintoma é crucial. Trump é o rosto visível de uma crise invisível. Ele apenas diz, com brutalidade e sem filtro, aquilo que muitas forças já diziam em silêncio. Sua função histórica não é a de um fundador, mas a de um revelador: aquele que mostra, com clareza implacável, as rachaduras da casa que insistíamos em considerar sólida.

O não-estadista: ausência de projeto histórico

Uma das marcas mais evidentes da diferença entre um homem de Estado e um produto das forças profundas é a relação que cada um estabelece com o tempo histórico. O estadista, na acepção clássica, reconhece o presente como um ponto de articulação entre passado e futuro. Ele age a partir das urgências do agora, mas com um horizonte de transformação. Sua liderança não se limita a responder aos impulsos imediatos da sociedade — ela os interpreta, os canaliza, os eleva. Em momentos de crise, o estadista organiza o caos em direção a uma nova ordem. Seu poder está, justamente, na capacidade de síntese.

Donald Trump, por contraste, encarna a anti-síntese. Sua liderança não propõe um projeto de país ou de mundo, mas um espelhamento do ressentimento coletivo. Sua comunicação política gira em torno da destruição simbólica do “sistema”, sem oferecer uma construção alternativa. Seus slogans — “Make America Great Again”, “Drain the Swamp”, “America First” — não são propostas políticas com conteúdo estruturado, mas fórmulas afetivas que apelam a um sentimento difuso de perda e traição. São gritos de guerra de uma subjetividade ferida, e não mapas de reconstrução nacional.

Essa ausência de projeto se expressa em sua prática administrativa: políticas erráticas, substituições constantes de assessores, decisões tomadas por impulso e pela lógica do espetáculo. Ao contrário dos estadistas que constroem coalizões duráveis e instituições perenes, Trump governa pelo confronto, não pelo consenso; pelo instinto, não pela estratégia. Seus atos mais simbólicos — a saída dos EUA do Acordo de Paris, a imposição de tarifas contra aliados, o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel — não derivam de um plano coerente, mas de gestos performáticos que reforçam sua persona como “desafiador da ordem”. O poder, para Trump, é menos um instrumento para transformar a realidade e mais um palco onde se encena a revanche contra as elites.

Outro sinal da ausência de um projeto histórico é sua relação com o futuro. Trump não constrói uma visão de país para as próximas gerações; ele se dirige exclusivamente ao presente ferido de sua base. Seu discurso não é prospectivo, mas restaurador: quer “trazer de volta” uma grandeza passada, frequentemente mítica, que nunca existiu da forma como é evocada. Isso o aproxima de uma forma regressiva de populismo, em que o líder não projeta uma utopia, mas promete uma restauração — ainda que impossível — de um passado idealizado. O tempo, em sua retórica, não avança: ele gira em círculos, sempre em busca de algo que já se perdeu.

Essa limitação se torna ainda mais visível quando se compara Trump a líderes que, mesmo enfrentando crises igualmente profundas, buscaram elaborar saídas construtivas. Franklin D. Roosevelt, diante da Grande Depressão, articulou um novo contrato social com o New Deal. Charles de Gaulle, em meio à desintegração do império francês, propôs uma nova arquitetura institucional para a República. Konrad Adenauer e Jean Monnet, no pós-guerra europeu, investiram na integração regional como saída para o ciclo de conflitos. Trump, ao contrário, não aponta caminhos. Ele cava trincheiras.

É por isso que, à luz da proposta de Drouot-Durocelli, Trump não pode ser compreendido como um verdadeiro homem de Estado. Ele não é o arquiteto de uma nova ordem, nem o intérprete profundo de seu tempo. Ele é, ao contrário, alguém que se deixa levar — com enorme habilidade, é verdade — pelas correntes subterrâneas da história, sem jamais tentar dominá-las. Sua força política não vem da elaboração de ideias, mas da manipulação das emoções. Sua liderança não gera continuidade institucional, mas dependência pessoal. É um político moldado para o momento do colapso, não para o da reconstrução.

Conclusão: o homem certo para destruir, mas não para construir

Donald Trump é, em muitos sentidos, o personagem ideal para um tempo de colapso. Sua figura polarizadora, sua linguagem beligerante e sua recusa sistemática das mediações institucionais fazem dele um símbolo perfeito para uma era em que a confiança nas elites, nas regras e nos sistemas políticos tradicionais está em frangalhos. Ele não precisou destruir a ordem liberal internacional — ela já vinha se desfazendo por dentro. Trump apenas acelerou, deu rosto e linguagem a esse processo. Seu poder está precisamente em operar num mundo onde o tecido político já está esgarçado. Ele não lidera a crise: ele prospera nela.

Essa constatação não diminui sua importância histórica, mas a desloca. Trump é relevante não porque redefiniu os rumos da política global, mas porque expôs, com brutalidade e sem disfarces, as falências internas do sistema. Ele é o homem certo para destruir porque não carrega nenhuma fidelidade ao passado institucional, nenhuma vocação para o diálogo e nenhuma ambição de posteridade. Não quer fundar nada — quer, antes, desmontar. Seu estilo político é o da demolição contínua: normas, verdades, pactos e compromissos são alvos permanentes de sua retórica e de suas ações.

O risco, no entanto, é que essa forma de liderança, embora destrutiva, torne-se um modelo duradouro em tempos de crise. Ao legitimar a antipolítica como forma de ação, Trump abriu caminho para que outros líderes, em diferentes partes do mundo, adotem estratégias semelhantes: personalismo, confrontação, deslegitimação institucional e culto à identidade ressentida. O trumpismo não depende de Trump. Ele é um estilo de poder, uma gramática de mobilização e uma estética do caos que pode ser replicada, adaptada e exportada.

É justamente por isso que a distinção entre forças profundas e homens de Estado se torna tão crucial. Num tempo em que os sintomas da crise ganham protagonismo, é preciso lembrar que o papel dos verdadeiros líderes não é amplificar o colapso, mas enfrentá-lo com coragem, inteligência e responsabilidade histórica. Homens e mulheres de Estado são aqueles capazes de ler as correntes subterrâneas do tempo e, em vez de se deixar arrastar por elas, erguem pontes, constroem instituições, organizam sentidos. São raros, mas indispensáveis.

Trump nos oferece, assim, um duplo alerta: sobre o que a política pode se tornar quando abdica do compromisso com o futuro, e sobre o tipo de liderança que emerge quando a história entra em estado de refluxo. Seu legado não será o de um construtor, mas o de um revelador — alguém que, ao trazer à tona as rachaduras da casa, nos obriga a decidir: vamos reconstruí-la ou aceitaremos viver entre os escombros?

Apresentação da série

A presente série de artigos busca compreender o colapso da ordem internacional liberal a partir de uma perspectiva crítica, histórica e multidimensional. Ao invés de se limitar à análise pontual de eventos contemporâneos, os textos propõem uma leitura estrutural dos processos que levaram à crise do multilateralismo, à ascensão de lideranças populistas e à emergência de novas configurações de poder global. Através de seis ensaios interligados, abordam-se as principais fraturas que desestabilizam o modelo liberal: a perda de legitimidade das instituições internacionais, as contradições internas das democracias liberais, o retorno do nacionalismo e da desglobalização, a disputa por hegemonia entre potências emergentes, a crise do discurso universalista e, por fim, a figura de Donald Trump como expressão simbólica desse esgotamento histórico. O conjunto dos textos fornece um panorama abrangente dos desafios contemporâneos à ordem internacional, contribuindo para um debate mais profundo sobre os rumos possíveis da política global no século XXI.

Títulos dos artigos da série

- A crise das instituições multilaterais: erosão da confiança e perda de legitimidade

- As contradições internas das democracias liberais: quando a promessa vira ressentimento

- A desglobalização e o retorno do nacionalismo: o fim da era da abertura?

- A disputa por hegemonia e a emergência de ordens alternativas: o mundo já não é unipolar

- A crise de valores e do discurso universalista: quando o mundo rejeita a fala do centro

- Donald Trump como sintoma: o desmonte da ordem liberal e a reconfiguração do poder global

Pós-Doutor em Competitividade Territorial e Indústrias Criativas, pelo Dinâmia – Centro de Estudos da Mudança Socioeconómica, do Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa (ISCTE, Lisboa, Portugal). Doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (2007). É Diretor Executivo do Mapa Mundi. ORCID https://orcid.org/0000-0003-1484-395X